Hermann Claudius als Heimatdichter

Vortrag von Gerd Katthage am 19.10.2024 im Museum Hoisdorf im Rahmen der Reihe „Heimat- was ist das?“

Die Bedeutung des Begriffs Heimat hat in den letzten Jahren einen erstaunlichen Wandel erlebt. 80 Prozent der Deutschen verbinden mit dem Wort positive Assoziationen, wie eine aktuelle Umfrage ergab. Dabei war Heimat lange Zeit etwas Verpöntes. Es klang nach Jägerzaun und Hirschgeweih, nach Spießergemütlichkeit, Provinzialität, für kitschige Idylle. Heimat war der Begriff für eine dörfliche Rückständigkeit und Engstirnigkeit des Denkens.

Wer modern sein wollte, der brach in die Metropolen auf, eroberte die Welt und ließ die Heimat möglichst rasch hinter sich. Heimat war ein politischer Topos der Rechten, setzte die Tradition des völkischen Heimatbegriffs der Nazis fort, die Volk und Heimat als Einheit deklarierten und ihm die Bedeutung von Blut und Boden zusprach. Eine rechts-terroristische Gruppierung, aus der die NSU-Terroristen hervorgingen, nannte sich „Thüringer Heimatschutz“. Und die NPD änderte 2023 ihren Parteinamen in: Die Heimat.Nach wie vor versuchen Rechtsradikale, die Deutungshoheit über den Heimatbegriff zu wahren. Doch die ist ihnen entglitten. Heimat ist wieder gesellschaftsfähig, ja hip und modern. Heimat boomt. Wenn man ein Datum für den Auszug des Wortes aus der rechten Schmuddelecke braucht, empfehle ich den 20. Februar 2014. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer verkündete die Namensänderung seines Innenministeriums in das Heimatministerium. Viele weitere Bundesländer folgten ihm. Er selbst brauchte allerdings eine Zeit lang, sich daran zu gewöhnen. So leistete er sich in einer Rede 2018 einen Versprecher, als er sagte: „Ich habe das Heimatmuseum, ähm, das Heimatministerium in Bayern gegründet.“

Ein kurzer Blick auf jüngere Wahlwerbung zeigt, dass Heimat das Image verloren hat, ein von den politisch Rechten besetzter Ort zu sein. Heimat ist offenbar so populär, dass alle politischen Parteien es nicht auslassen, mit dem Heimatbegriff für sich zu werben.

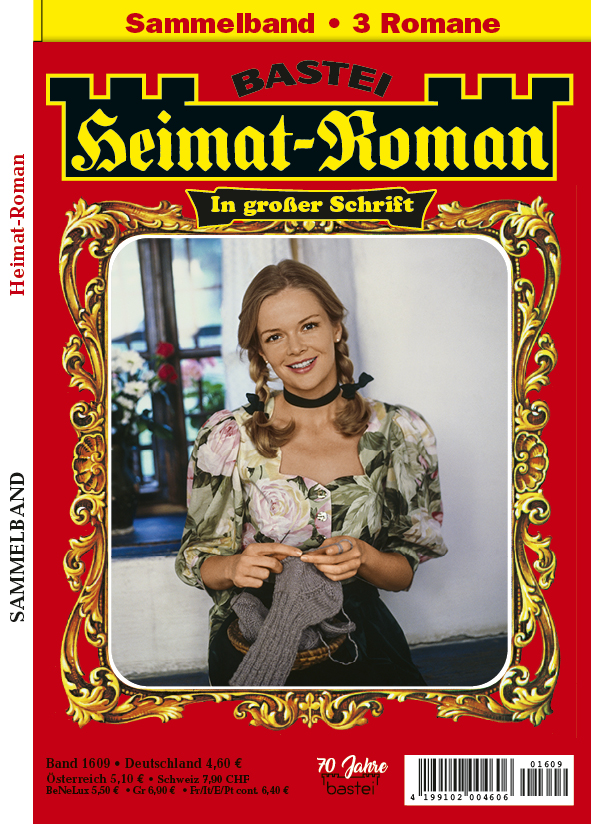

Heimat ist in Mode, Lokalkolorit gilt sogar als schick. Der Markt der Heimatmagazine und Heimatkrimis boomt, Heimatfilme dürfen wieder so heißen. Romane werden Bestseller, wenn sie die Heimat im Titel tragen oder die Heimat zu ihrem Thema machen.

|  |  |  |  |

Lokal-traditionelles Essen ist Kult. Junge Hamburger kochen wieder Labskaus, überall entstehen lokale Brauereien. Heimat ist Lifestyle geworden. So werden auch regionale Mundarten wieder entdeckt, nach dem Motto: Dialekt ist hörbare Heimat.

Woher kommt das Comeback der Heimat? Zum einen ist Heimat offensichtlich eine Zuflucht vor den Zumutungen der Moderne. Die globalisierte Beschleunigung, die Digitalisierung der Lebenswelt verunsichern viele Menschen, und die Sehnsucht nach beständigen Werten, nach Gewissheit in einer großen Welt der Heimatlosigkeit wächst. Lokalpatriotismus ist die Antwort auf die Globalisierung. Die neue Liebe zur Region, zum Dorf, zu seinem Kiez reagiert auf aktuelle Entfremdungserfahrungen, auf Anonymität, Mobilität und Flexibilität.

Diese Situation erinnert stark an die erste Popularitätswelle der Heimat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts führten die gewaltigen Modernitätsschübe zu einer ähnlichen Reaktion. Die Erfahrung einer Heimatlosigkeit macht die Heimat zu einem dringenden Thema der Philosophie und Literatur, die aber ganz schnell in eine national-chauvinistische Variante abglitt. Exemplarisch sei der Philosoph Ernst Bloch genannt, der die Heimat als einen Nicht-Ort, als Utopie entwarf, als „philosophischen Begriff gegen die Entfremdung“.

Doch der heute wieder entdeckte Heimatbegriff ist gerade kein utopischer. Heute bedeutet Heimat für sehr viele wieder das ganz Konkrete, keineswegs ein Ideal für eine zukünftige Lebenswelt. Heimat kann im Jetzt und Hier, im unmittelbaren Lebensort gelebt werden. In einer aktiven Aneignung bietet sie Zugehörigkeit und Identifikation mit seinem Ort und seiner sozialen Gemeinschaft. Damit steht die aktuelle Heimat auch nicht in der Gefahr einer rechtspolitischen Instrumentalisierung. Die neue Heimat stellt sich mit ihrem Lokalpatriotismus gegen jedes nationale Raunen.

Über diesen kleinen Umweg einer Skizze zur Wandlung des Heimatbegriffs möchte ich andeuten, dass der Dichter Hermann Claudius als Heimatdichter eigentlich eine äußerst passende Aktualität besitzt. Seine Auseinandersetzung mit der Heimat enthält vieles von dem, was heute diesen Begriff wieder so populär macht. So möchte ich dafür werden, Hermann Claudius nicht nur aus literaturgeschichtlichem Interesse zu lesen, sondern auch als Ratgeber zur Heimat und ihrer ambivalenten Bedeutung.

Hermann Claudius verließ nur ungern seine norddeutsche Heimat. Er reise zu Lesungen und machte Urlaub in Sylt. Im Sommer 1938 allerdings unternahm der Schriftsteller seine Grand Tour nach Italien und besuchte die klassischen Orte der Italienreise: Rom, Venedig, Florenz, Neapel, den Vesuv, aber auch den Strand von Sizilien. Natürlich schreibt der Dichter einen Gedichtzyklus, der aus den Eindrücken seiner Reise Literatur macht. Diese 13 Gedichte enden mit einer tiefen Erkenntnis:

„Meine Seele ist zu Haus im Norden.

Dessen bin ich ganz hier inneworden.“

1938 wird Claudius 60 Jahre alt. So eine lange Lebenszeit hat er offenbar gebraucht, um ungefähr zu wissen, wo er zuhause ist. Die Relevanz dieser existentiellen Einsicht zeigt sich dann auch im Titel des Gedichtbandes, in dem dieser Reisezyklus erschien: Zuhause.

Claudius gilt als Heimatdichter. Doch der Heimatdichter Claudius weiß auch im fortgeschrittenen Alter nicht so genau, was das denn ist: Heimat.

Die Episode seiner Italienreise demonstriert eindrucksvoll, dass Claudius in seinem Werk nahezu systematisch die große Bedeutungsbreite des Heimatbegriffs erforscht und am Ende seiner Überlegung zu einem recht eindeutigen Ergebnis kommt, wo er seine Heimat findet.

Folgen wir doch mal diesem Erkenntnisprozess und gehen vier Möglichkeiten durch, was Heimat bedeuten könnte.

1. Heimat ist Herkunft.

Die Frage, wo ist deine Heimat? möchte normalerweise wissen, wo man geboren ist und seine Kindheit verbracht hat. Heimat ist mit Kindheit verbunden. Damit, dass man sich auf den Schutz und die Geborgenheit durch Eltern, Geschwister, Nachbarn verlassen konnte. Damit, dass man die ersten sinnlichen Erfahrungen speichert, die noch viel von Wunder und Zauber haben – Gerüche, Töne, Bilder, die Laute von Natur und Gesellschaft, die ersten heimlichen und unheimlichen Orte, die Verstecke und die Pfade, die Angst und die Freiheit. Die Heimat der Kindheit ist nichts anderes als ein Ineinander von Abenteuer und Geborgenheit.

Im Werk von Hermann Claudius gibt es ganze Gedichtbände mit Kindergedichten. Der Volksschullehrer und Vater von vier Töchtern schreibt Gedichte über Kinder für Kinder. Gleichzeitig sind es aber auch Texte für Erwachsene, die sich der Herkunft ihres Wesens in der Kindheit erinnern. Das erzählerische Werk von Hermann Claudius ist sogar dominiert von Erinnerungen an seine Kindheit, Anekdoten, kleine, aber prägende Ereignisse, Erfahrungen, die ihn sein ganzes langes Leben nicht loslassen und die existentielle Bedeutung zum Ausdruck bringen, die von frühen Erlebnissen ausgeht.

Exemplarisch für die kindliche Erfahrung von Heimat in dem Gefühl von Vertrauen und Geborgenheit steht für Claudius das Weihnachtsfest. Immer wieder erinnert er an die kindliche Gefühlsintensität am heiligen Abend.

Vör Wihnachen ward’t mi so eegen to Sinn:

Ick lop ut uns Tied in min Kinnerjohrn rin.

Wihnachen!

Wat lütt weer de Welt – man deep as en Droom.

Un awends keem Vadder mit’n Dannenboom.

Wihnachen!

Kindheit ist ein Traum, doch unweigerlich setzt das Erwachen ein, ist die Heimat der Kindheit irgendwann verloren. In dieser ersten Heimat kann niemand bleiben, es wird den Abschied geben. Wenn man die Heimat der Kindheit verlassen hat, wird man in der Regel Teil eines produktiven Apparates, einer sozialen Gemeinschaft. Die zweite Heimat ist eine Beziehung zu anderen, in denen die Werte verlässlich sind oder immer neu ausgehandelt werden müssen. Das Ende der Kindheit ist somit eine Entfremdung, eine Verbannung aus dem Paradies, ein Verlassen der heimatlichen Orte. Als der erwachsene Hermann Claudius seinen Geburtsort Langenfelde besucht, macht er die schmerzhafte Erfahrung eines Verlustes.

„Das Haus, drin ich geboren, steht nicht mehr.

Auch wo ich Kind war, ist die Stätte leer.“

Die geborgene Heimat der Kindheit blitzt nur noch als Erinnerung auf, etwa über Töne und Melodien, die ein plötzliches De ja-Vu hervorrufen, „wie Kinderstimmen aus einem verlorenen lieblichen Paradeis.“

Und spätestens an dieser Stelle wird klar, dass Heimat nicht der Ort der Kindheit sein kann. Die Wandlung der Lebenswelt macht den Geburtsort nicht zu einem stabilen Fixpunkt des eigenen Daseins.

2. Heimat ist der Wohnort

Als siebenjähriges Kind musste Hermann mit seinen Eltern aus dem holsteinischen Dorf Eidelstedt in die Großstadt Hamburg ziehen. Durch die Verstaatlichung der Bahn wurde sein Vater, der als Bahnmeister tätig war, mit einer kleinen Pension entlassen, die zum Überleben der Familie kaum reichte. Hamburg war dann über 70 Jahre seine neues Zuhause. Claudius Leben in Hamburg zeigt eine andere Bedeutung von Heimat. In die Heimat wird man nicht passiv hineingeboren, Heimat ist ein aktiver Prozess der Beheimatung. Man ist nicht verwurzelt, sondern man schlägt Wurzeln. Claudius identifiziert sich sogar soweit mit der Stadt, dass er von „meiner Vaterstadt Hamburg“ spricht und das nur metaphorisch meinen kann, denn sein Vater lebte am Ende seines Lebens nur wenige Jahre in Hamburg. Hermann Claudius entwickelt eine emotionale Beziehung zu seinem Wohnort und nennt Hamburg „die Stadt, die ich aus Kindertagen liebe.“

Doch der Wille zum Wurzelschlagen in der zweiten Heimat gelingt Claudius nicht ganz. Er empfindet die Beziehung zu Hamburg als eine einseitige. „Du liebst mich nicht, weil ich ein Träumer bin.“ Und der träumerische Dichter passt nicht in die kühle ökonomische Struktur der Hansestadt, die nicht vom „Fluge der Gedanken“, sondern von Geld und nüchternem Rechnen geprägt ist: „Und Ziffern geben erst realen Sinn.“

So gelingt es Claudius nicht, in seiner zweiten Heimat Hamburg das verlorene Paradies der Kindheit wiederzufinden. Seine Liebe wird nicht erwidert, Hamburg bleibt ein Wohnort, wird aber keine Heimat. „So leben wir denn aneinander hin.“

Im Jahr 1960 verlassen Hermann und Gisela Claudius Hamburg. Sie verkaufen ihr großes Haus, das geliebte „Eschenhus“ in Hummelsbüttel, einem Stadtteil, der längst seinen dörflichen Charakter verloren hatte und Teil der Großstadt Hamburg geworden war. Sie finden am Rande von Grönwohld ein günstiges Grundstück und bauen sich ein kleines, einfaches Haus als Alterssitz – natürlich inklusive Garten: „Wi hefft en Huus uns boot“. Claudius ist nun über 80 Jahre alt und wieder dort, wo er als Kind sein Leben begann: im Dorf.Die Gedichtbände Grönwohld und Unkruut feiern mit ausschließlich plattdeutschen Gedichten seine neue Heimat. Altersmilde beobachtet Claudius seine unmittelbare Lebenswelt abseits des Weltgeschehens. Die Gedichte verströmen eine große Zufriedenheit, die Claudius offenbar mit sich und seiner Welt verspürt. Das Dorf ist die Chiffre für seine existentielle Heimat, die er durch die Sprache seiner Gedichte bekräftigt. Plattdeutsch ist für ihn die traditionelle Sprache des bäuerlichen Volkes in einem exklusiven Territorium.

Minutiös und detailliert erkunden die Gedichte die nahe Umwelt. Der Blick richtet sich auf den Garten, die Gartenbank, Steine, Tiere und Pflanzen. Claudius beschreibt das Interieur seines Hauses, seine Stube mit Uhr, sein Schreiben an diesem Schreibtisch. Er betrachtet die nahe bäuerliche Umgebung aus Feld, Korn, Kühen, Trecker, Mähmaschine. Sehr schnell ist das Dorf Grönwohld „mien Dörp“ geworden.

Geradezu begeistert ist Claudius von den Dorfbewohnern. Eigenwilligen Nachbarn ist er ebenso herzlich verbunden wie namentlich genannten Freunden. In den Menschen des Dorfes erkennt er wieder, was er in der Hamburger Arbeitswelt als ein entfremdetes Leben erfahren und kritisiert hatte. In dem Gedicht En Stück Heimat (1968) beschreibt er eine Figur, die exemplarisch für die Authentizität und Verwurzelung in ländlicher Natur und enger Sozialität zum Ausdruck bringt, was Heimat bedeutet.

En Stück Heimat

He sitt an’n Weg

un kriggt sien Fröhstück rut.

Sien Schüffel roht sick

mit em ut.

De Fohrweg harr en Lock.

He maak dat dicht

un fröhstückt nu

mit en vergnöögt Gesicht.

Ja, wenn he nich to Grönwohld weer,

Ool Landahl, denn

güng all’ns verdweer.

Sien Ogen sünd noch lang

nich slecht.

Neem’n Steen in’n W

eg is,

de mutt weg.Klock negen gah ‘ck den Weg

geern dal.

Amenn sitt he dor wedder mal

Ool Landahl

mit en vergnöögt Gesicht.

Dat Lock is dicht.

3. Heimat ist ein Gefühl.

Die ersten beiden Möglichkeiten, was Heimat bedeuten könnte, der Geburtsort oder der Wohnort, geben eine territoriale Antwort auf die Frage nach der Heimat. Claudius stellt aber fest, dass etwas Entscheidendes fehlt, wenn man Heimat räumlich bestimmt: die Dauer im Wandel. Der Ort der Kindheit verschwindet für den Erwachsenen, die Wohnorte wechseln schneller, als man Wurzeln schlagen kann. Heimat sollte aber doch einen festen Punkt für das eigene Dasein markieren und seelische Stabilität garantieren, um sowohl der Wandlungsgeschwindigkeit der modernen Welt als auch den biografischen Brüchen und Veränderungen einen harten Kern entgegen zu setzen. Claudius folgert daraus konsequent: „ Das Eigentliche ist – laßt mich es sagen – was wir im Geist beschlossen in uns tragen.“

Claudius testet eine dritte Möglichkeit und verwandelt das Territorium der Heimat in eine geistige Kategorie. Heimat findet sich im eigenen Bewusstsein, Heimat ist kein Ort, sondern ein Zustand, vielleicht sogar ein Gefühl. Für diesen immateriellen Nicht-Ort findet Claudius die Metapher des Schattens.

Ich setzte in der Sonne froh die Schritte

und freute meines Schattens mich unbändig,

als sei er stummes Zeichen mir: inwendig

verharrtest du in deines Wesens Mitte.

Und fühlte wieder Herkunft, fühlte Sitte

und fühlte wieder Heimat herzlebendig.

Und alles Schattenlose schien elendig

und gab mir an das Schicksal diese Bitte:

Mög in dem wirrgewordenen Weltgeist-Toben

das Eigene, gewachsen wie der Baum

so wurzelfest, die Äste hoch erhoben,

den Raum sich wahren, seinen heiligen Raum.

Daß wir nicht gläsern werden, arme Knaben,

die dem Schlemihl gleich keinen Schatten haben.

Claudius variiert die Geschichte von Peter Schlemihl, die Albert von Chamisso in seiner Novelle erzählt. Der Tausch der Seele gegen einen permanenten Geldfluss verweist auf einen zerstörenden, seelenlosen Kapitalismus. Auch für Claudius bildet der Schatten ein stummes Zeichen, eine Metapher für das Eigene, für des Wesens Mitte, für den Ort, wo er die Heimat seiner Existenz findet, nämlich, wie er sagt, „inwendig“. Gegen den wirrgewordenen Weltgeist da draußen muss man eine innere, tiefe und feste Wurzel setzen. In diesem Sinne ist Heimat eine Herzensangelegenheit, sie ist „herzlebendig“. Erst als eine innere Kategorie garantiert sie Herkunft und Sitte. Dreimal betont Claudius in diesem Sonett, dass diese mentale Heimat als ein Gefühl zu verstehen ist. Ich fühlte Herkunft, fühlte Sitte, fühlte Heimat.

Aber kann man sich auf seine Gefühle verlassen? Gefühle kommen und gehen, wechseln wie die Wohnorte, wandeln sich in unkontrollierbarer Plötzlichkeit. Der inwendige Schatten zeigt sich mitunter äußerst widersprüchlich und schwankend, als des Wesens Mitte ist auf die Gefühlswelt nur wenig Verlass. Denn auch zum Heimatgefühl erkennt Claudius in sich eine ganz andere Seite. Gerade das territoriale Verständnis von Heimat kann ein Gefühl von Enge provozieren. Die Ruhe des Ortes erlebt Claudius in einer plötzlichen, verstörenden Empfindung als eine Art Gefangenschaft. Er erschrickt über die plötzliche Vermutung, dass Heimatliebe eine Täuschung sein könnte, keine existentielle Utopie, sondern ein Knast. Heimat ist auch ein lokaler Klebstoff, der eine freie Entfaltung verhindert. Er fühlt sich wie ein Tier, das sein Leben lang nicht den heimatlichen Geburtsort verlässt. Und das ist kein gutes Gefühl. Heimat engt ein, öffnet keinen Raum für die Seele, sondern schließt ab. Claudius sieht sich jetzt nicht mehr als einen Baum, als eine Immobilie, die mit tiefen Wurzeln der verrückten Welt widersteht, er identifiziert mit einer Schwalbe und ihrer Sehnsucht nach fernen Orten. So wie Telegraphendrähte weit entfernte Orte verbinden, so liegt die Sehnsucht nach der Ferne im Blut der Schwalben. Irgendwo in sich erkennt auch Claudius dieses Bedürfnis, nicht festzukleben, sondern zu fliegen.

Schwalben

Boten ihr der Anmut, meine Schwalben,

zwitschernd, schwatzend und in dichten Reihen

hockt ihr auf den Telegraphendrähten,

weißgebrüstet all und spitzgegabelt

all die Schwänzchen. Und euer Flügelspreizen

zittert hin und her. Die dunkeln kleinen

kugeligen Äuglein sind wie Blitze

und die runden Köpfchen voller Unruh.

Ach, die Sehnsucht nach des Südens Wärme

regt sich euch im Blute wohl – was weiß ich?

Treibt’s doch auch mich selber, daß ich flöge,

wären Flügel mir wie euch gewachsen.

Doch so klebe ich am Ort und heiße

Heimatliebe es. Wie es denn Tiere

auch genugsam gibt, die nie die Stelle,

darauf sie geboren sind, verlassen.

Bin ich euch doch mehr verwandt, ihr Schwalben.

Immer hockt sie zwitschernd, meine Seele,

auf den Drähten, ach, und spreizt die Flügel.

Doch es will ihr nicht der Flug gelingen,

der dem Blau des Himmels sie verschwistert.

Der Schock, den die heimatlosen Schwalben auslösen, verwirft die Bedeutung von Heimat als Gefühl. Wer die Heimat herzlebendig spürt, muss damit rechnen, dass die Gefühlswelt gleichzeitig die verklärte Heimatliebe als emotionale Besitzergreifung denunziert. Das Heimatgefühl weckt Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Liebe. Eine existentielle Sicherheit verheißt die Heimat als Gefühl eher nicht.

4. Die Heimat ist im Himmel

Die Identifikation mit Schwalben führt zu einer vierten Möglichkeit, was Heimat bedeutet. Schon der Vergleich mit Schlemihl nennt einen heiligen Raum, der zu wahren sei. Die unruhige Sehnsucht der Schwalben nach des Südens Wärme verwandelt sich am Ende des Gedichts in eine heilige Sehnsucht.

Einmal wird es sein. Und eine Ahndung

lebt davon in mir und will nicht schweigen,

ob die Klugen gleich darüber lächeln:

daß die Seele, oder was zuinnerst

ich, ich-selber bin, des Körpers ledig,

frei und groß und nur sich selbst gewärtig

selige Mitte sei und in sich ruhe,

in sich schwinge, wie die Sterne schwingen,

wie der Gott, eh er die Welt erschaffen,

nur ER selber war.

O heilige Sehnsucht!

O ihr Schwalben – daß ich es verschwatze.

Zwitschernd immer noch in dichten Reihen,

Leichtbeschwingte, harrt ihr. Und schon morgen

seid ihr fort. Und meine Blicke gleiten

an den leeren Drähten auf und nieder.

Hermann Claudius war ein frommer Christ, der die Welt aus seinem Gottesglauben heraus sieht und beurteilt. Sein Menschenbild entspricht jedoch nicht unbedingt der biblischen Anthropologie. Während die Bibel von einer leiblichen Einheit spricht, unterscheidet Claudius den Menschen in zwei Seinsweisen, den vergänglichen Körper und die ewige Seele, die „unvergänglich“, „unzerstörbar“ sei. Er greift sogar die antike Vorstellung des Seelenvogels auf und spricht davon, dass die Seele „flugbereit“ sei und ihre Flügel „ins Unermessene“ ausbreite. Dann fliegt sie „mit frohem Flügelschlag“ „empor“ „zu jenen Höhen der Schöne und der Reinheit und der Güte“.

Nur die Seele betitelt er einen Gedichtband und formuliert damit pointiert, worin er das Menschliche des Menschen erkennt. Er denkt, dass „der Mensch von Gott die Seele habe“. Sie ist der stabile Kern im Leben, ein unzerstörbares Element, das gegen alle lebensweltlichen Wandlungen und Irritationen einem Fixpunkt setzt. Die Ewigkeit der Seele geht über das irdische Leben hinaus. Mit dem Tod ist die Seele „des Körpers ledig, den wie ein Schale ich zurückließ“.

Diese immaterielle, göttliche Bedeutung der Seelen-Heimat verknüpft Claudius metaphorisch mit der Heimat als einen konkreten, realen Ort. Im „Wunderland der Seelen“ stehen Seelenhäuser mit „Türen meiner Seele“ oder dem „Fenster deiner Seele“. Es gibt in dieser Seelenheimat auch größere Anwesen, etwa eine „Halle“ oder einen „Säulenausgang meiner Seele“. Man muss Fenster und Türen erst öffnen, damit „die Seele leicht ein Heimliches sich bauen“ und dann in ihre neue Heimat einziehen kann.

Ganz im Sinne von Paulus, der im Brief an die Philipper (3,20) schreibt: „Unsere Heimat ist im Himmel“, kommt Claudius auf der Suche nach seinem Verständnis von Heimat zur Erkenntnis, dass die Heimat der Seele nur in der göttlichen Welt zu finden ist. In diesem Leben sind wir weltfremd, heimatlos. Die Erfahrung der Entfremdung überwindet nur die unvergängliche Seele, die von Gott kommt. Die Seele als der Kern des Menschen enthält einen Funken Gottes, aber erst, wenn die Seele den Körper verlassen hat, findet sie ihren eigentlichen Ort, ihre wahre Heimat.

Wenn man nun diese vier Möglichkeiten betrachtet, die für Claudius Heimat bedeuten könnten, kann man eine zunehmende Entmaterialisierung von Heimat erkennen. Der konkrete Ort verspricht letztlich nicht Heimat im tieferen Sinne. Das Eigene lässt sich nur in einem heiligen Raum verorten. Die weltfremde Seele findet ihre selige Mitte nur im Glauben. Dann schwingt und ruht sie in sich selbst, wie Schwalben oder Gott selbst vor der Schöpfung.

In diesem Durchgang durch vier Möglichkeiten, Heimat zu verstehen, habe ich eine Bedeutung ausgelassen, die immer eine Rolle spielt, wenn es um Heimat geht. Es ist das nationale Verständnis von Heimat. Nach seiner Italienreise bestimmt Claudius sein Zuhause im Norden, ohne zu sagen, was denn der Norden bedeutet. Ist es Norddeutschland, Holstein oder Hamburg? Oder ist es eine Nation nördlich von Italien, Deutschland?

Das nationale Verständnis von Heimat spielte jedenfalls keine große Rolle, als sich der Begriff gegen Ende des 19. Jahrhunderts etablierte. Heimatkunst, Heimatroman, Heimatschutz, Heimatkunde, Heimatvereinigungen nahmen damals ihren Ausgang und hatten einen engen lokalen Bezugspunkt. Dabei wurde vorwiegend das Bäuerliche in Abgrenzung zur Stadt und Industrielandschaft mit Heimat verbunden.

Doch im Ersten Weltkrieg wurde Heimat dann mit dem Vaterland gleichgesetzt. Das Dritte Reich verschärfte diese Begriffsverbindung und verwandelte das inklusiven Gefühl in ein exklusives. Während ein „Zuhause“ die Wohnlichkeit und die Gastfreundschaft ausstrahlte, war „Heimat“ zum bedrohlichen Ausspruch expandierenden Lebensraums geworden, in dem für sogenannte „Nichtarier“ kein Platz war.

Auch Hermann Claudius stand zeitweise im Sog der nationalen Heimat. Vor allem im Ersten Weltkrieg folgte er recht unreflektiert der herrschenden Propaganda. Die Kriegserfahrung wird als Heimatverlust erfahren, als Gefahr für das Heimatland Deutschland als auch für die existentielle Stabilität. Der Soldat konstatiert:

Mein Traum ist zerschellt.

Mein Heim ist hin.

Weiß nicht, wo ich bin.

Weiß nicht, wo ich blieb.

Heimatland,

hast du gerufen?

Daß du, daß du nur habest Bestand

zu Hause, zu Hause mein Heimatland.

Die Kriegspropaganda machte sich die populäre Heimatliebe zu nutze, um den heldenhaften Kampf zum Schutz des Vaterlandes zu legitimieren. Aber nach seinem eigenen Einsatz im Krieg an vorderster Front nimmt Claudius von diesem Mythos Abstand und wird zu einem großen Kriegsgegner, der sich ideologisch betrogen fühlt.

Doch auch zu Beginn des Nazi-Regimes ist in einigen Gedichten die Tendenz eines nationalen Heimatbegriffs zu entdecken.

Du magst zum Herrgott beten

überall.

Aber an deiner Heimat Schwelle

ist er dir nahe.

Als müßt ich droben finden

der Seele Heimatort.

Zunächst bringt dieses Gedicht die schon genannte Erkenntnis auf den Punkt, dass die eigentliche Heimat der Seele in der göttlichen Welt zu verorten sei. Doch der Titel des Gedichts öffnet eine neue Dimension, die zur Konzeption eines Heimatbegriffs, den ich erläutert habe, so gar nicht passen will. Er lautet: Der deutsche Gott. In diesem Gedicht aus dem Jahr 1935 wird Gott deutsch und die Heimat bekommt implizit einen Namen: Deutschland.

Damit eröffnen wir ein Thema, um das man nicht herumkommt, wenn man über Hermann Claudius spricht. Dieser inzwischen nahezu vergessene Autor ist höchstens noch aus drei Gründen bekannt: Als niederdeutscher Heimatdichter, als Verfasser der SPD-Hymne Wann wir schreiten Seit an Seit oder als sogenannter Nazidichter.

Über den Umweg, Deutschland als Heimat zu denken, möchte ich in aller Kürze dieses Rahmens ein paar Aspekte benennen, um hartnäckig kolportierte Vorurteile zu hinterfragen.

Hermann Claudius hat ein so eigenwilliges Verständnis von „Deutschland“, dass Missverständnisse vorprogrammiert sind. Er verwandelt die politische Nation in eine Landschaft und in eine Lebensweise.

Der Deutsche findet seinen Platz „in dem großen deutschen Garten“ auf „deutschen Feldern“, im „deutschen Walde“ und ist verwurzelt in der „deutschen Erde“. Deutschland ist für Claudius eine Kindheitserinnerung und zeigt damit deutlich die erste Bedeutung von Heimat: „in die Schule gehen“, die „große laute Stadt“, ein „Zeitungsblatt“, aber auch, „wenn die Mutter sang“. „Deutschland“ ist somit der Begriff für eine innere Verbindung zwischen heimatlich verwurzelten Menschen, „eins“ mit dem Volk zu sein, „im Denken, Sagen, Singen.“ Wenn Deutschland in der „Menschheit Morgenröte“ gipfelt, dann löst sich jegliche nationale Kontrastrhetorik auf. Deutschland meint jetzt einen „Bruderglauben an die Menschheit“. „Deutsche Lieder“ erfüllen sich als eigene Stimme im „Völkerweltenchor“. So paradox es zunächst erscheint, Deutschland kommt erst im Kanon der Völker zu sich selbst. Der deutsche Sang erklingt als solcher nur im Chor der Menschheit.

Wenn dann Lyriksammlungen und Schulbücher in der Zeit des Nationalsozialismus Claudius-Gedicht aufnehmen, die den Titel tragen Du mußt an Deutschland glauben, verschweigen sie wohlweislich, dass Deutschland eine Stimme im Völkerchor anstimmt, und benutzen das Wort Deutschland in ihrem Sinne. Claudius selbst greift aber nicht ein und akzeptiert diese Instrumentalisierung.

Das veröffentlichte lyrische Werk von Hermann Claudius umfasst knapp 2000 Gedichte, hier eng zusammengeführt auf 1500 Buchseiten. Ein einziger Vers aus diesem Konvolut ist ihm bis heute zum Verhängnis geworden, da dieser Satz seine Wandlung vom SPD-Mitglied zum bekennenden Nazi zum Ausdruck bringen soll und ihm das Label Nazidichter aufklebt.

„Herrgott, steh‘ dem Führer bei / daß sein Werk das Deine sei.“

Man muss kein Literaturwissenschaftler sein, um die Bedeutung dieses Satzes zu verstehen. Einen Text, in dem der Herrgott der Adressat ist, nennt man Gebet. Viele Gebete sind Bitten, dass etwas Gewünschtes eintritt, dass Gott einen Mangel beseitigen möge. Eine Bitte um göttlichen Beistand für die politische Führung ist nur in der Situation sinnvoll, wenn dieser Beistand bisher nicht vorhanden war. Der zweite Vers erklärt die Bitte dann etwas genauer, „daß sein Werk das Deine sei“ Claudius formuliert damit eine deutliche Rangordnung: Die Politik habe sich Gott zu unterstellen. Der Führer und Gott stehen in einer klaren Hierarchie. Nicht der Führer, sondern Gott ist das angesprochene lyrische Du. Trotz dieser doch offensichtlichen und eigentlich nicht misszuverstehenden Bedeutung der Verses wird dieser Satz immer wieder als eine Huldigung Hitlers interpretiert, obwohl eine nur kurze Überlegung zum Text das Gegenteil erkennen lässt. Darüber hinaus steht ein solcher Text in der Tradition einer Paränese. Das ist eine seit der Antike gepflegte Textgattung, die in Form eines Herrschaftslobs politische Kritik und Mahnung äußert. Auch diese Einordnung entgeht dem schnellen und oberflächlichen Urteil über dieses Gedicht.

Das sogenannte ‚Führergedicht’ war eine Auftragsarbeit des Kulturministeriums zu Hitlers 50. Geburtstag 1939. Es ist der erste Teil eines Zyklus’ von sechs Gedichten unter dem Titel Deutschland. Der Nazi-Verdacht könnte sich eher durch ganz andere Formulierungen in diesem Texten begründen lassen. Hier greift Claudius zu Begriffen aus dem schwülstigen Vokabular der Nazis. „Heil dem heldischen Rufer! Er schreitet ehern die Bahn sonder Zaudern.“ „Wir wollen ein starkes einiges Reich“, „unsre Fahnen wallen“, wir „wollen dafür sterben“, „Deutschland lebt!“ Für sich betrachtet wirken diese Texte in ihrer Wortwahl, dem Duktus und der Haltung in der Tat als legitimierende Propaganda für die Diktatur. Aber diese Texte zum Titel Deutschland bilden einen störenden Fremdkörper in dem Gedichtband Zuhause, der mit seinem Titel sehr genau beschreibt, worum es geht: Um das private Heim und vor allem die es umgebende Natur. Das im Kontext völlig unpassende Führergedicht musste Claudius nur auf Betreiben des Verlages in das Buch aufnehmen, ansonsten wäre es nicht gedruckt worden.

Man muss schon sagen, dass sowohl die Akzeptanz seines falsch gedeuteten Deutschland-Begriffs als auch das Führergedicht und dessen Veröffentlichung ein Verhalten des Autors offenbaren, das man mit einem Wort bezeichnen kann: Opportunismus.

Um es kurz zu fassen: Aus meiner Sicht war Hermann Claudius kein Nazi, aber auch kein expliziter Gegner der Nationalsozialisten. Und das lässt sich meines Erachtens nicht ideologisch, sondern biografisch erklären. Eine Begründungslinie sei hier angedeutet. Claudius war Volksschullehrer. Er erhielt ein nur kleines Gehalt, mit dem er seine Familie mit vier Kindern ernähren musste. In Hamburg lebte die sechsköpfige Familie sehr bescheiden, lange Zeit etwa in einer 3-Zimmer-Wohung, allerdings mit Garten – für Claudius lebensnotwendig. 1933 hatte der begeisterte Motorradfahrer einen schweren Unfall. Er wurde fast taub und mit seinen 55 Jahren zwangspensioniert – obwohl er das nicht wollte. Claudius konnte seinen Lehrerberuf nicht mehr ausüben und erhielt eine Pension von 5266 Reichsmark – im Jahr – zu wenig, um seine Familie mit vier Töchtern zu versorgen. Nun war das Schreiben die einzige Möglichkeit, um Einkünfte zu erzielen.

Diese Chance bot ihm die Kulturpolitik der Nazis. Nachdem jüdische und linke Schriftsteller aus der Akademie der Dichtung entfernt wurden und z.T. Deutschland verließen, war Platz für Autoren, die bislang in der zweiten Reihe der Literatur standen, u.a. Hermann Claudius. Er wurde gefördert und gehörte nun zu den renommierten Autoren auf dem literarischen Markt. Er verkaufte seine Bücher gut und erzielte einen kleinen, nie gekannten Wohlstand und einen Ruhm, der ihm fast peinlich war. Die Förderung, die Claudius durch die Kulturpolitik erfuhr, hatte ihren Preis. Für seinen neuen Status als bedeutender deutscher Dichter musste er Gegenleistungen erbringen, indem er stillhielt, wenn die Nazis seine Texte in ihrem Sinne benutzten. Das hat er gemacht. Claudius hat sogar nach dem Ende des Regimes geschwiegen, als er plötzlich mit dem Vorwurf des Nazi-Dichters konfrontiert wurde. Er hat resigniert und sich völlig in seine Einsamkeit zurückgezogen, als er gemerkt hatte, dass man mit Argumenten nicht weiterkommt, wenn man einmal im Netz der moralisch überlegenen Nazijäger strampelt.

Das Verhältnis von Claudius zum NS-Staat hat sich für mich nicht eindeutig geklärt. Ich kann Ihnen keine klare Antwort auf die Frage geben. Es gibt zwei Seiten, die sich gegenüberstehen. Ideologisch war Claudius weit weg von den Nazis. Er hatte die Haltung eines frommen Christen, geleitet von einem universalen Humanismus, für den nur das Menschliche in jedem Menschen wichtig ist. Das Menschenbild der Nazis, vor allem ihr Antisemitismus, war ihm völlig fremd und zuwider. Sein Verständnis von Deutschland als Teil eines Vielvölkerchors widersprach einem aggressiven Nationalismus. Im Gegensatz zu vielen anderen Autoren seiner Zeit, die auch nach dem Krieg noch geehrt wurden, war Claudius kein Mitglied der NSDAP, sondern ist faktisch immer SPD-Mitglied geblieben, obwohl ihn seine Genossen in ihren Reihen nicht mehr sehen wollten.

Lebenspraktisch hat sich Claudius allerdings dem Nazi-Regime angedient. Das war der Preis für den Dichter-Ruhm, den er anstrebte, und schlichtweg für das Auskommen, das er für sich und seine Familie brauchte.

Exemplarisch für diese Ambivalenz ist auch die Italienreise, die ich am Anfang ansprach. Claudius konnte sich eine lange Reise ins Ausland leisten, weil er inzwischen gut verdiente. Auf der Reise gab es Lesungen seiner Gedichte und Kontakte zur italienischen Kulturbehörde. Bezahlt hat Claudius selbst die Reise aber nur zum Teil, ein Großteil der Kosten hat das Kultusministerium unter der Leitung von Josef Goebbels übernommen.

Die Überlegungen, die Hermann Claudius vor langer Zeit zur Heimat angestellt hat, zeigen eine erstaunliche Aktualität in der heutigen Zeit, in der die Heimat eine Renaissance erfährt. Vielleicht können die Gedichte Sie anregen, ihr eigenes Verständnis von Heimat zu reflektieren.

Der Schriftsteller, der auf der Suche nach seiner Heimat ist, findet seinen Halt und seinen heimlichen Grund auch in dem, was ein Dichter macht: Schreiben und im Schreiben sich selbst erkunden. Neben aller inhaltlichen Auseinandersetzung ist es auch die poetische Sprache, die uns ansprechen kann. So möchte ich Hermann Claudius mit dem letzten Gedicht aus seinem Gedichtband Gröhnwohld auch heute das letzte Wort geben: Toletzt.

Toletzt

In all mien Huusgedichten

kaam’k vun mi sülm nich af.

Se hangt so as Gewichten

vun unse Wandklock raf.

Ik sülven bün de Spöker

un trock de Keden an

un bün mi sülm nich seker,

wat nu wull kamen kann.

Dat kümmt un kümmt mi neger

un geiht denn dörch mi dör

un warrt blots jümmer leger

un steiht denn Wöör bi Wöör.

Kiek to: Du büst dat wesen!

Du schüddelst dienen Kopp.

Alleen du mußt dat lesen.

Dien Fedder schreev dat op.

Un is’t, as keek vun baven

de Eene op dat Blatt

un hett bisiet dat schaven

– Bookstaven na Bookstaven –

un noch vun’t Schrieven natt.